第106期

出刊日:2024-04-17

返回上一層胰臟長水泡(囊腫), 會進展為惡性腫瘤嗎?

不是所有的胰臟水泡日後都會癌化,只是仍有一定的關聯性,因此一旦發現水泡要提高警覺,建議定期追蹤。

諮詢╱吳行健(臺大醫院癌醫中心分院綜合內科部肝膽腸胃科主治醫師)

撰稿╱黃筱珮

年屆花甲的廖先生某次健檢時發現一個1公分大小的胰臟水泡,因為曾有多次急性胰臟炎病史,醫師研判是胰臟炎引發的假性囊腫,建議一年後追蹤。一年後,廖先生回院接受磁振造影(MRI)檢查,發現水泡內部實心化,再經內視鏡超音波(endoscopic ultrasound, EUS)穿刺檢查確認是1公分大小無功能性的神經內分泌腫瘤,因為腫瘤不大,廖先生與醫師討論後決定暫時根據2023年歐洲指引(European Neuroendocrine Tumour Society [ENETS], 2023)之協議,半年至一年追蹤一次,若腫瘤持續變大,再考慮接受手術治療。

胰臟水泡又稱胰臟囊腫,是胰臟中含有液體(組織液、胰液、黏液)的囊狀構造,因水泡多半不會有症狀,常常是在健檢或其他目的的檢查中意外發現,大部分是做腹部超音波或電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)檢查時;有些則是醫師在幫膽囊炎、膽囊結石或腹痛患者檢查時意外查出。

依據大型研究顯示,一般人口中胰臟水泡的盛行率為2.6%。胰臟有水泡到底要不要緊?會不會是癌症?研究顯示,所有的胰臟癌中約10%與胰臟水泡有關,胰臟水泡相關或導致的胰臟癌以上皮癌為主,其次為胰管腺癌,但不是所有的胰臟水泡日後都會癌化,只是仍有一定的關聯性,因此發現水泡要提高警覺,一般建議需要定期追蹤。

胰臟檢查工具各有優缺點

胰臟位於腹腔深處,包括腹部超音波、內視鏡超音波、電腦斷層、磁振造影、電腦斷層、正子攝影(PET)等都可以檢查胰臟的狀況,了解有無水泡或腫瘤,也可以診斷胰臟癌。

其中腹部超音波是最方便的儀器,沒有幅射線,不必打顯影劑且節省時間成本,是最常用的篩檢工具,其缺點是易受腸氣遮蔽,無法看清胰臟全貌。

其它檢查工具各有其優缺點,以檢查費用來說,MRI、PET相對昂貴;安全性考量方面,CT有輻射劑量、MRI及CT使用的顯影劑可能造成過敏反應或極小機率的腎損傷副作用;EUS屬侵入性檢查,需麻醉,有造成腸道穿孔及麻醉本身的風險。因此在安排檢查前醫師會先考量各項檢查之優缺點,權衡後再做決定。

要鑑別胰臟水泡的性質,除了醫師依據影像特徵初步分辨,例如水泡有無隔間、蜂巢狀或是否與胰管連通等特性,也可以透過EUS做細針穿刺,抽吸胰臟水泡組織進行化驗,進一步判別。

隨著人工智慧發展,AI系統輔助偵測疾病的工具愈來愈普及,靈敏度也相當不錯,臺大醫院所研發的電腦輔助檢測工具(PANCRESaver;助胰見)通過衛福部核准,已在臨床使用,對小於2公分之胰臟癌的診斷敏感度達91.8%、特異性達 92.8%。但此系統對胰臟水泡的深度學習模型起步較晚,仍在發展中,未來在偵測能力及鑑別診斷上會更好,值得期待。

部分胰臟水泡有癌變風險

胰臟水泡形成的原因需視水泡的性質加以區分,大致可以分為以下2大類:

1. 假性囊腫(pseudocyst)

這類胰臟水泡是因為急性胰臟炎或反覆胰臟炎(例如飲酒過量引起之酒精性胰臟炎)後,發炎累積的液體未完全吸收,發炎物質構成的膜狀物包圍液體形成「暫時性水泡」。這種水泡不會癌變,大多數會漸漸吸收或無症狀共存,持續追蹤即可。

不過仍有少數狀況需要介入性治療,例如腸胃道壓迫導致消化異常或腸阻塞,或囊腫中合併感染,或者是水泡體積不斷增大,就不能只是觀察而已。

要研判此類水泡性質,須仔細了解胰臟炎與水泡出現的時間先後,例如第一次胰臟發炎前若已在影像檢查中發現水泡,則有可能不是假性囊腫,而是其他性質的水泡。若是在急性胰臟炎後數周內才發現的水泡,就較可能是假性囊腫,如果沒有症狀,就持續追蹤即可。

2. 胰臟囊狀腫瘤( pancreatic cystic neoplasm )

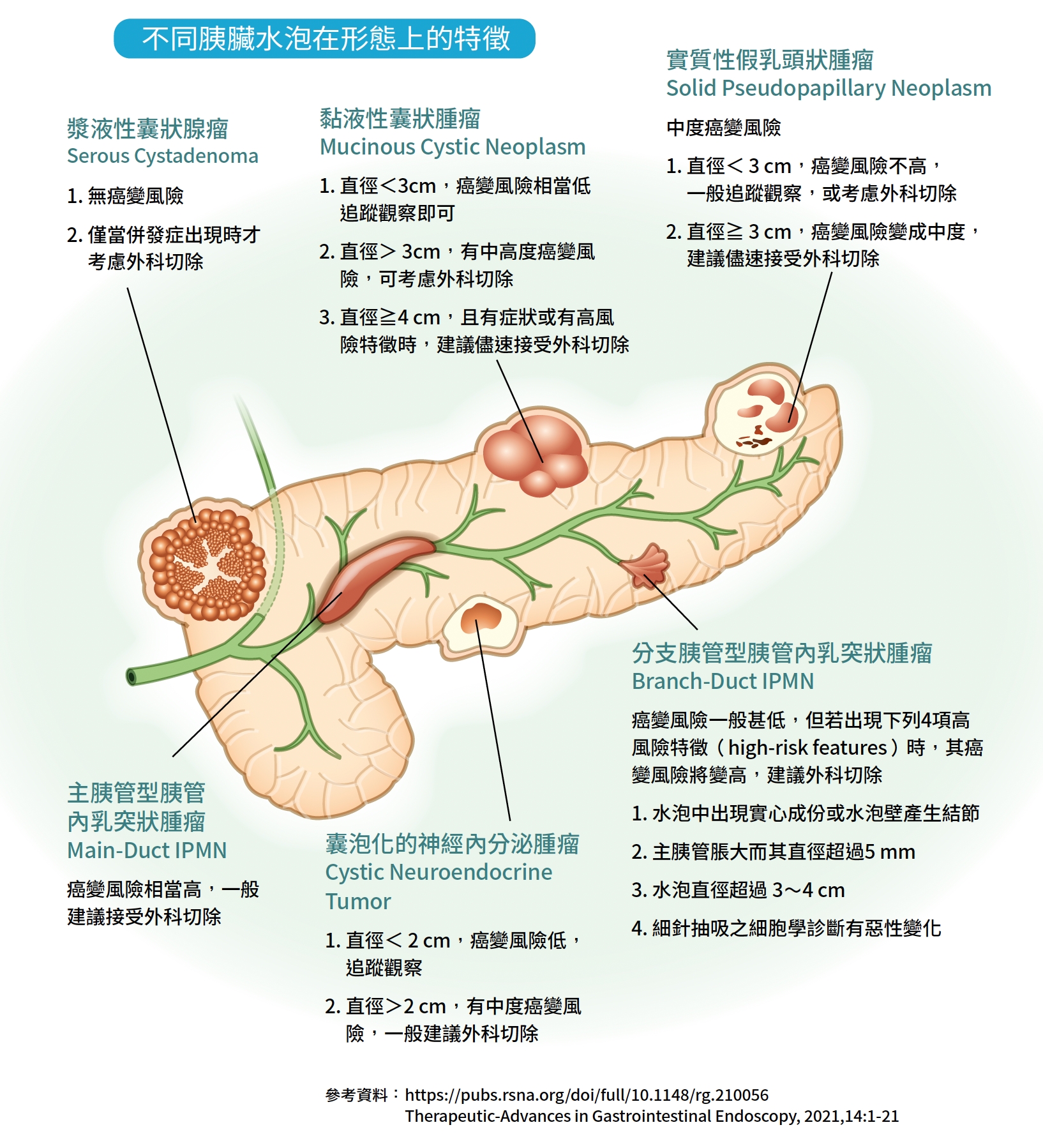

常見的胰臟囊狀腫瘤,其癌變風險高低及追蹤治療,簡要描述於下圖中。

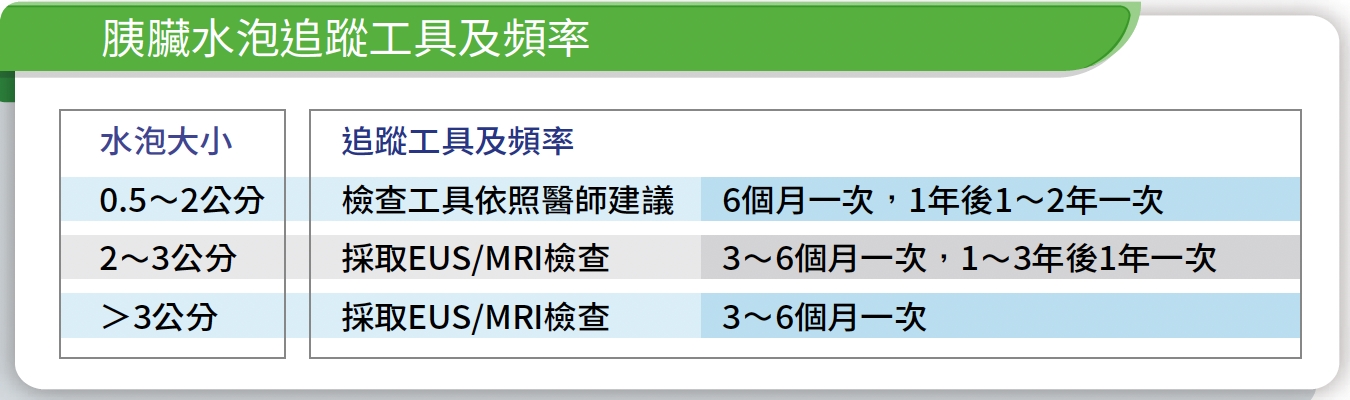

胰臟水泡追蹤工具及頻率

當發現胰臟水泡時,建議依照醫師的建議追蹤,追蹤工具及頻率如上表。腹部超音波雖然未列在國際指引之中,但在台灣因肝癌篩檢中已廣泛使用,國內醫師操作經驗豐富且方便。如果胰臟水泡較小(風險較小),且先前超音波可以看得清楚,加上操作者對於胰臟超音波相當有經驗,可考慮穿插腹部超音波檢查於定期追蹤中。

胰臟水泡有下列變化應考慮手術

當胰臟水泡有以下情形時,代表水泡異常長大或阻塞胰管、可能有惡性變化,應增加追蹤頻率或考慮手術治療:

-

發生急性胰臟炎

-

水泡中出現結節(< 5mm),水泡壁增厚或增加顯影,主胰管尺寸5~9mm

-

胰管口徑突然變化

-

CA19-9血清濃度明顯異常升高

-

水泡快速長大

-

囊腫大小> 3或4cm

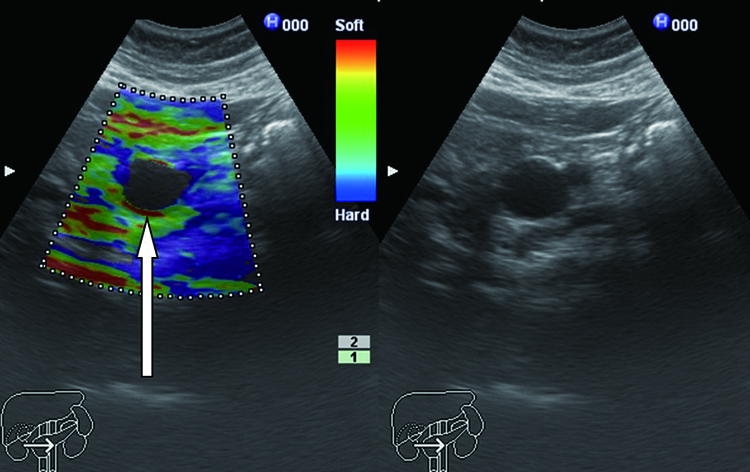

圖說:腹部超音波發現胰臟水泡(箭頭指處),應依照醫師建議定期追蹤或治療。

但當發生以下4種高風險特徵時,則會建議患者儘速接受手術治療:

-

胰臟頭部的水泡已壓迫到膽管而出現黃疸。

-

抽吸水泡發現癌變:細胞學檢查顯示有高度分化不良細胞或癌細胞。

-

主胰管≧ 1公分:代表胰管阻塞嚴重

-

水泡內出現結節(> 0.5公分)或已有實質性腫塊。

不過,即便部分胰臟水泡日後有一定機率的癌變風險,但整體而言大部分可能不會發生癌變,也可能終生都沒有癌變,因此要不要接受手術切除必須慎審評估,主要是因為若病灶位於胰臟頭部,可能須採取惠普式手術(Whipple operation),這種術式是消化系外科手術中最複雜及風險較高的一種,須仔細權衡何種做法對病人最有利,後遺症最小。

癌變風險高的胰臟水泡,其治療以手術為主,可採用傳統開腹或微創(也包括機器手臂)手術,微創手術的主要術式為腹腔鏡胰頭十二指腸切除術(laparoscopic pancreaticoduodenectomy)及腹腔鏡胰尾切除手術(laparoscopic distal pancreatectomy)。

在手術的作法之外,目前醫界也嘗試發展「內視鏡超音波穿刺消融術」,以酒精加上化療藥物局部注射或射頻消融治療,藉此消除胰臟水泡,惟尚處於試驗階段,還未進展到臨床應用。依據先前研究顯示,這兩種方法可分別考慮在水泡直徑超過1.5至2公分且無高風險病灶或手術風險高、拒絕手術的患者來施行。

不過,正如胰臟手術有一定的風險及後遺症,內視鏡超音波穿刺消融術也有造成血管壞死、主胰管狹窄以及胰臟發炎的可能性,並非百分之百安全,期待未來能有更多研究,提供安心追蹤及適時安全的治療方式。

請別錯過本期其他精彩內容…

- 總編輯的話:消滅肝病的艱鉅使命

- 好心肝、臺大醫院、聰泰科技公司研發 即時超音波檢查AI偵測辨識肝腫瘤 獲亞太肝臟學會研究者獎

- 美國FDA首度核准 非酒精性脂肪肝炎有新藥了!

- 肝癌治療後, 如何減少復發?

- 可偵測出難發現的胰臟癌 內視鏡超音波應用日廣

- 腸道微菌叢失衡會傷肝! 基因改造細菌是解藥嗎?

- 21世紀的聽診器 「重點式照護超音波」全身都能「掃」 揪出潛藏疾病 診斷更即時

- 肝硬化關鍵十問

- 如何評估B肝帶原者肝臟發炎程度與用藥時機?

- 愛肝新樂園|想要告解,但神父過春節了, 怎麼辦?

- 吃東西卡卡! 食道憩室是什麼?

- 便便上有油! 脂肪便的原因?與癌症有關嗎?

- 肝爹信箱 有問必答

- 兒童便祕好苦惱,如何解?

- 病友心聲|郭忠順先生肝內藏9公分肝癌 免費保肝篩檢,救了我一命!

- 高血壓9問 王水深教授專業解答

- 甲狀腺結節5問 黃碧玉醫師專業解答

- 接觸性皮膚炎4問 王莉芳醫師專業解答

- 幽門螺旋桿菌5問 楊智欽醫師專業解答

- C肝治療5問 洪俊銘醫師專業解答

- 好心肝故事|清大退休副校長林聖芬先生 十二指腸潰瘍纏身 暴瘦10公斤

- 好心肝門診中心擴建 11樓門診服務正式啟動 5 樓門診內視鏡中心積極規畫中